和平与冲突研究

和平与冲突研究建议参与对所谓的和平与冲突的研究和调查,但这是否会引发这样一个问题:这怎么可能实现,甚至在任何程度上是有益的?和平与冲突的研究是一项多学科的努力,它关注战争的根本原因和解决因素。

和平研究的历史

回顾过去,和平冲突研究专家会分析过去发生的事件,例如战争和谈判,以了解更多关于冲突和和平发展的信息。可以对过去的战争进行检查,以了解其根本原因、结果、解决策略以及可以应用于当前和未来和平建设工作的任何经验教训。这种历史背景有助于我们理解当代和未来的冲突,并能指导新型理论框架的发展。

让我们回到50年前的20世纪50年代,我们会发现“和平”一词被广泛地戏谑地用作共产主义宣传词,鼓励人们放松对“红色威胁”的警惕。此外,在西方国家的东方地区,“和平”一词也被视为共产主义的流行语。

到处都是“爱好和平的人民和国家”打出的王牌。“和平研究”领域在一定程度上借助其近亲“冲突研究”的影响力,正在今天的学术界获得影响力;这个名称通常与不太有争议的名称(如“正义”或“安全研究”)结合使用,以避免负面含义。很快,连字符将不再是任何课堂上的争议来源。世界上有些人可能会效仿一些著名的英美学者,他们以“安全研究”的名义纵容谋杀。

除了社会科学之外,一个需要改进的领域是安全研究与健康研究之间的相似性,这可以应用于个人和整个人群。首先,浏览任何医疗或健康促进机构的课程设置,就会发现健康研究是高度跨学科的。我们还会发现跨学科的例子以及与更传统的学术领域(包括心理学、哲学和外交)的联系。然而,健康研究领域超越了跨学科和跨学科的方法。

此外,它跨越国界。在一个理想的世界里,医生不会认同特定的文化或地理区域。除了他几乎可以在任何地方工作作为一名医生之外,他在这个领域的工作的重要性远大于任何民族自豪感。当他宣誓希波克拉底誓言时,他发誓平等地对待所有人,无论朋友还是敌人。

和平研究

尽管大多数文献没有区分和平研究、和平研究和和平教育,但区分这些相关但不同的主题是有帮助的。通过区分和平研究和和平研究,我们可以理解它们在时间和相关问题上是如何以及为什么联系在一起的。和平研究关注的是关于战争的原因和和平状态的知识的发展、积累和发现;和平教育关注的是和平中和关于和平的教育过程的发展;和平研究关注的是与和平作为一种过程的知识传播相关的目的和问题。

然而,在继续讨论重要问题之前,应该再补充一点。对许多人来说,上述差异是武断且不必要的。这些名称经常被互换使用。然而,必须认识到,和平研究的进步必须不可避免地先于和平研究的讨论和发展。

和平研究开始出现在20世纪50年代中期和60年代初期,当时对和平的学术研究有所增加,并且推动了和平运动的专业化。“裁军与和平研究机构名录”列出了近一百个位于二十个国家的机构活跃在这个领域,并且有两份科学季刊,《冲突解决杂志》(由密歇根大学冲突解决中心编辑)和《和平研究杂志》(由奥斯陆国际和平研究所编辑)致力于这个跨学科领域的研。

经过近20年的和平研究,到20世纪70年代初,和平研究的可能性已在话语议程中占据了一席之地。由于研究已成为可能,现在可以处理下一个层次。事实上,这些早期的尝试不得不犹豫谨慎,尤其是因为和平问题一直是一个极具争议的问题。例如,国际课程与教学理事会在1974年9月在英国基尔大学举行了第一次世界大会。会议记录于1975年出版为《和平教育:反思与行动》。编辑在书的开头说,许多读者会被这样一本标题的书的内容所吸引。

此外,他们有权如此,因为这个标签表明要为某些事情进行教育,而这可能意味着各种冲突的事情,这取决于谁来定义它。这一评论在当时既谨慎又具有远见,因为它强调了围绕和平研究的潜在分歧和不确定性,无论是在当时还是现在。基尔会议讨论了和平教育的各个方面、与世界相关的和平教育以及行动倡议的报告。

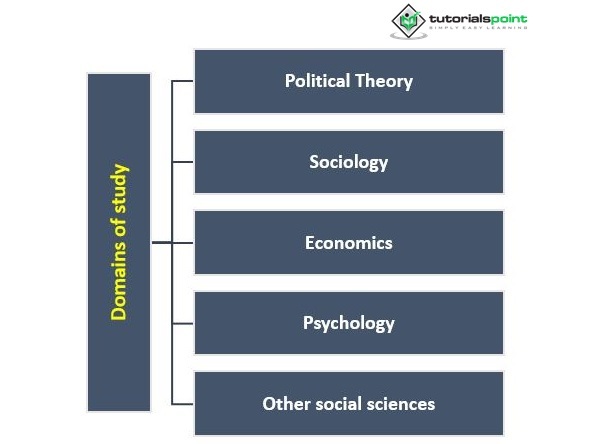

和平与冲突研究的领域

和平与冲突研究是一个跨学科的研究领域,它关注政治理论、社会学、精神病学、经济学和其他领域,以解构战争与和平之间错综复杂的关系。

未来的方向

和平与冲突研究人员不断寻找新兴的问题、挑战和机遇。他们的主要重点包括冲突分析、预测以及促进和平的替代战略研究。可以对新型战争(包括网络战)进行调查,也可以对技术在解决冲突中的作用以及民间社会在促进稳定方面的重要性进行调查。

和平研究需要发展超越式范式,而这些范式在俯冲带的两侧都没有内在偏见。理解种族灭绝现象(这是大规模屠杀更大类别的一部分)是和平研究领域的一个重要组成部分。

这种类型谋杀的一种标准方法是杀害女性,包括产前和产后。另一种是死于本可以避免或治疗的饥饿或疾病。可预防的疾病是健康研究的主要主题,包括大流行病;可预防的暴力行为(尤其是大规模伤亡)是和平研究的主要焦点。必须在“积极健康”和“积极和平”的概念上进行更多的研究,不仅作为减少疾病和冲突发生率的方法,而且作为通往更大个人繁荣的路线图。

跨学科和跨部门的和平研究很快就会成为常态。在将殖民者和军事哨所转移到他人的土地上时,尤其是在中东,和平研究并不是上层阶级、白人、老年男性、爱国者和通常是说英语的国家的现成主题。出于多种原因,担忧是有道理的。对和平研究和“通过和平实现安全”概念的研究,将比目前对“安全与战略研究”的强调对世界各国人民(包括说英语的人)更有用,而后者加剧了世界各地的不安情绪。

专业化即将来临,随之而来的是关注全球而带来的孤立风险。因此,必须保持一个自主、批判和解放的和平研究学科,能够检查和评估其内部发展中的实践学。

在接下来的几十年里,和平研究或和平研究将面临更多挑战。总会有力量反对那些努力的人,因此任何试图在一个领域带来改变的人(例如,利用他们的研究来探索和实现和谐,并寻找许多方法将理论转化为实践的和平研究人员)都不应该对其他力量似乎在起反作用感到惊讶。每一个作用都有一个大小相等的反作用。

因此,一些研究领域可能会试图排斥、压制和平研究并将其收为己用。那些认为“和平问题主要是一个心理问题”并且认为和平心理学课程是不必要的,以及类似观点的人,可能会坚持认为和平研究是不必要的。如果这一行动导致更多学生和教师学习或缔造和平,并且如果它伴随着对更广泛的实践和理论观点的尊重——对整个森林的看法,而不仅仅是一两棵树——那么这是值得赞扬的。

结论

对和平研究的需求将永远存在,但同时也需要理论和研究来帮助和平工作者创造更持久、更有益的和平。和平运动面临的最重大障碍之一是,如何协调其理想的道德性和外交政策的现实性。

数据结构

数据结构 网络

网络 关系数据库管理系统 (RDBMS)

关系数据库管理系统 (RDBMS) 操作系统

操作系统 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C语言编程

C语言编程 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP